全国最强市加速崛起,拼命建设国际机场新篇章

时间:2024-12-03 作者:jc

在新一轮的机场争夺战中,中国各大城市正以前所未有的热情投入到机场的建设和扩建中。机场,这个超级流量入口,不仅是门户城市的标配,更是城市能级的体现,对航空物流、临空经济产业的发展起到至关重要的支撑作用。从东部沿海的江苏、山东、浙江,到中西部的四川、新疆、河南,各大经济大省无不以市市有机场为发展目标,而超大特大城市更是谋划双机场乃至三机场,以期抢占空中交通的话语权。

上海、北京、成都已率先晋级为拥有双机场的城市,广州、深圳、重庆、南京、济南、青岛等城市紧随其后。然而,令人意外的是,这些城市的第二、第三机场并未选择在市域范围内建设,而是布局在都市圈内的邻近城市。

深圳在2035综合交通规划中明确提出,将支持惠州平潭机场打造千万级区域性枢纽机场,作为深圳的第二机场。惠州作为深圳都市圈的核心成员之一,与深圳市中心相距仅90公里。同样,广州的第二机场——珠三角枢纽(广州新)机场,也选址在邻近的佛山市高明区,而非呼声较高的增城或南沙区。佛山正是广州都市圈的重要成员。

上海第三机场——南通新机场的规划建设也备受瞩目。南通作为上海大都市圈1+8的核心成员之一,与上海仅有一江之隔。虽然行政区划上既跨市又跨省,但南通新机场的落地,不仅有助于缓解上海空域资源紧张的现状,更将南通纳入大都市圈的核心区域,进一步扩大了上海的实际辐射范围。

这种打破行政边界,在都市圈内的邻近城市打造新机场的做法,正在成为同城化时代的新选择。它不仅能够弥补周边地区的航空缺口,还能承接中心城市机场溢出的客运及货运需求,实现双赢。例如,深圳第二机场设在惠州,既能满足深圳东北部、惠州、汕尾等地的航空需求,又能分担深圳机场的压力。广州第二机场设在佛山,则能进一步均衡广东的机场布局,弥补肇庆、阳江、茂名、云浮乃至广西部分地区的航空缺口。

在推进新机场建设的同时,各大城市也在不遗余力地扩容既有机场。上海浦东机场的四期扩建工程正在如火如荼地进行中,预计将于2028年建成。届时,浦东机场将拥有t1、t2和t3三座航站楼,以及四条跑道,航站楼总面积将超过170万平方米。这将使上海成为继北京、广州之后,第三个拥有三座航站楼的巨无霸机场,极大提升地区空域交通的便利性。

广州白云机场也不甘落后,其三期扩建工程包括新建四跑道、五跑道以及t3航站楼,预计于2025年竣工验收并投入使用。以花为设计主题的白云机场t3航站楼,将成为集航空、公路、铁路(城轨)为一体的多式联运交通综合体,与第一航站区一道实现白云机场与广州中心城区30分钟通达,与珠三角各城市60分钟通达,形成3060交通圈。

深圳则更加激进,通过填海来推进机场扩容。深圳机场三跑道扩建工程预计于2025年底投入使用,建成后,深圳机场可满足年旅客吞吐量8000万人次、货邮吞吐量260万吨的需求目标。这背后,是深圳机场早已不堪重负,加上深中通道开通后珠西客流涌入,供求关系更为紧张的现状。

机场建设的热潮,不仅是航空旅客需求井喷的结果,更是城市航空能级不断提升的体现。民航局、国家发改委联合发文,提出加强国际航空枢纽功能体系建设,加快推进3+7+n国际航空枢纽功能体系建设。其中,北京、上海、广州被定位为全方位复合型国际航空枢纽,深圳、成都、重庆等7个城市位居第二梯队,为区位国际航空枢纽。这是国家定位,也是发展现实,更是未来交通能级不断提升的信号。

全国最强市们正在拼命建机场,这不仅是城市发展的需要,更是国家战略的体现。在全球化日益深入的今天,机场已成为连接城市与世界的重要纽带。未来,随着更多机场的建成和扩建,中国的航空网络将更加完善,为城市的经济发展和国际交流提供更加便捷的条件。

相关攻略

热门资讯

-

- 火炬之光2游戏常见BUG解析

- 2025-01-24 10:38:02

-

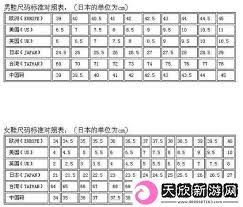

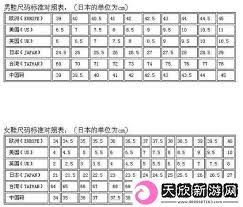

- 国际与亚洲服装尺码差异解析

- 2025-01-07 15:04:24

-

- 华日冰箱与美的冰箱,哪个更值得买?

- 2024-12-31 14:12:41

-

- Torrent文件:快速下载资源的秘密武器

- 2024-12-31 14:04:32

-

- 夜月YY55TV直播开启教程:详细步骤指南

- 2024-12-04 12:47:50